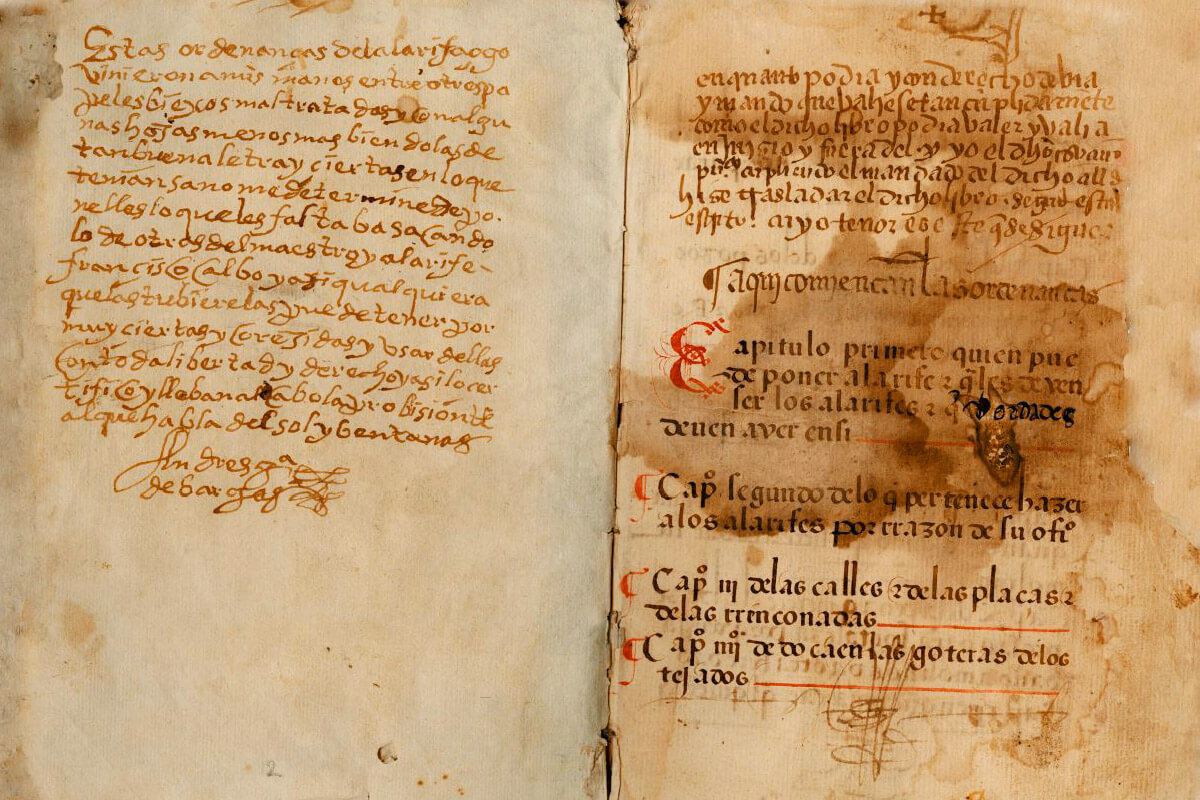

La Ordenanza de los alarifes aparece en el Primer Libro de Ordenanzas del Concejo de Córdoba, regula las funciones de los maestros de obras y las normas urbanísticas de la ciudad en el siglo XV.

El Concejo de Córdoba

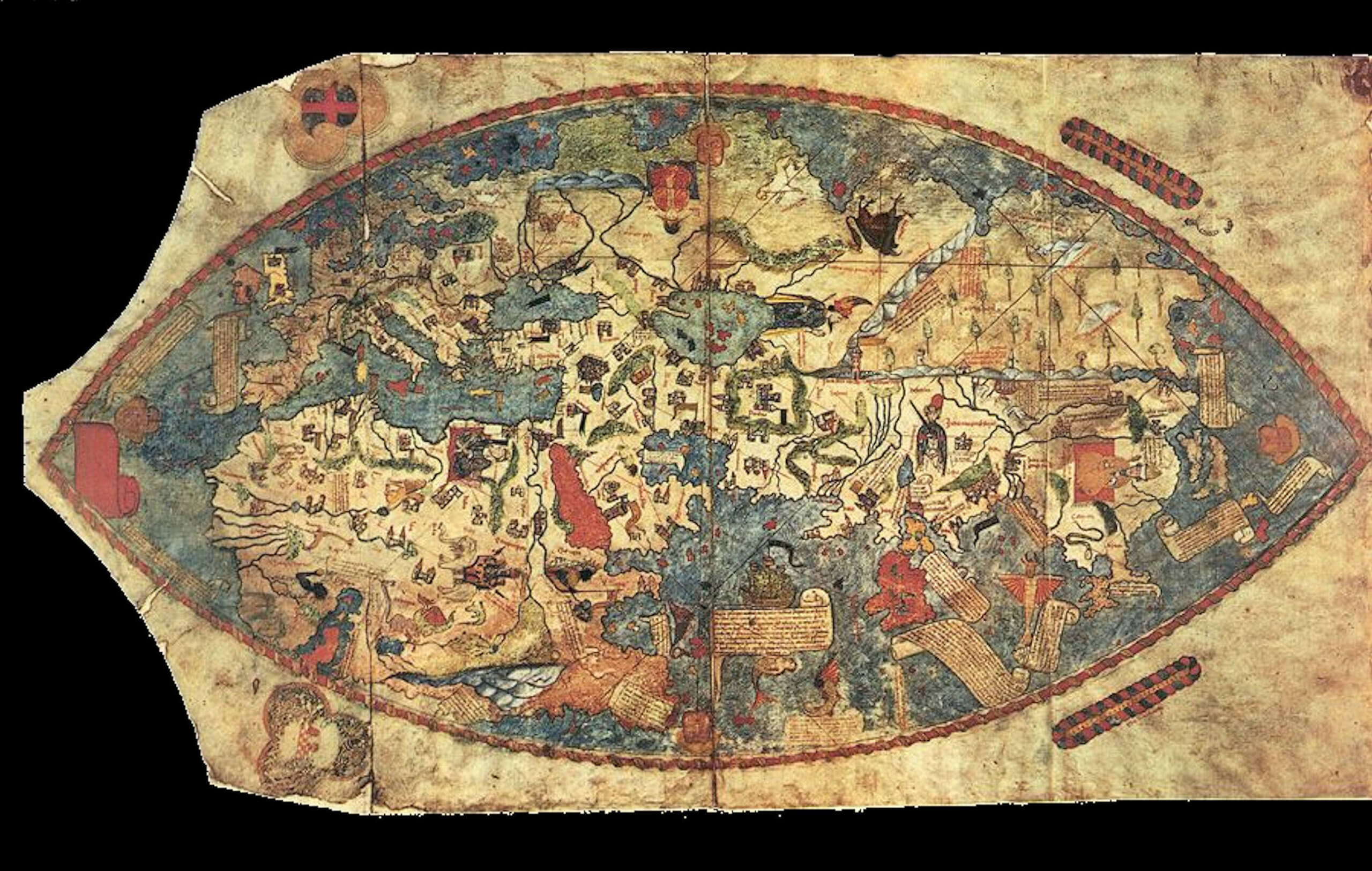

La ciudad de Córdoba, bajo dominio de los almohades, fue reconquistada por Fernando III el Santo el 29 de junio de 1236, día de San Pedro y San Pablo. El monarca castellano-leonés decidió dejar la ciudad y su alfoz, que abarcaba casi toda la extensión que actualmente tiene la provincia de Córdoba, bajo la dependencia del rey. En 1241 el rey dio “… Carta de Fuero al Pueblo de Córdoba”(1), que entre otras medidas establecía la creación de un órgano de gobierno de la ciudad y el territorio.

El Concejo de Córdoba tenía la siguiente composición: «… el Juez, y Alcaldes, y Mayordomo, y Escribano se nombren cada año, y que los Alcaldes sean cuatro…». Los miembros del Concejo eran elegidos cada año por los vecinos de una collación, siendo catorce los vecindarios de Córdoba, con su respectiva parroquia, tras la reconquista. El Fuero también establecía el sistema de recaudación de impuestos, que sería desempeñado, entre otros, por el portillero: “… y a la Collación á quien viniere la elección, toda aquella Collacion elija quatro hombres buenos, que sean aptos para los Portillos, y aquel á quien cayere la suerte este en el Portillo hasta un año”. En caso de que no se pusieran de acuerdo entre las collaciones sobre quienes serían los regidores de la ciudad, establecía el Fuero que «… embien al Rey sus buenos hombres, y como el mandare asi sea». Precisamente la injerencia de los reyes posteriores en los nombramientos de los cargos fue fuente de conflictos, sobre todo cuando los cargos fueron copados por los miembros de la nobleza local que velaban más por sus intereses que por los de la ciudad.

Con anterioridad al siglo XV el Concejo de Córdoba ya regulaba mediante ordenanzas el urbanismo, el comercio y diversas actividades realizas en su territorio. A principios de 1503, las autoridades del Cabildo Municipal de Córdoba, investigaron el motivo de la gran cantidad de pleitos sobre edificios y construcciones que se estaban produciendo, llegando a la conclusión de que era necesaria una normativa que regulara la actividad urbanística y constructiva, por lo que encargaron al alarife Pedro López y a otros oficiales recopilar las ordenanzas antiguas sobre el alarifazgo. (2)

Los alarifes

Según el historiador Miguel Ángel Orti Belmonte los cordobeses heredaron costumbres, artes y vocabulario de los árabes y una de esas palabras es alarife (al’arif), que significa arquitecto o maestro de obras(3). Los alarifes eran los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas en el Concejo de Córdoba, aunque la función de maestro de obras también se desempeñaba en las otras dos instituciones que tenían habilitada esa plaza, el Cabildo Catedralicio y el Obispado (4). El día de San Juan los maestros carpinteros, canteros y albañiles elegían por votación a dos maestros de sus oficios, llevándolos al Cabildo del Concejo. Los alarifes del Concejo podían hacer visitas de ojos a las obras, sin necesidad de ir acompañado de escribano que levantara testimonio. Su sueldo era de 6.000 maravedis anuales. (5)

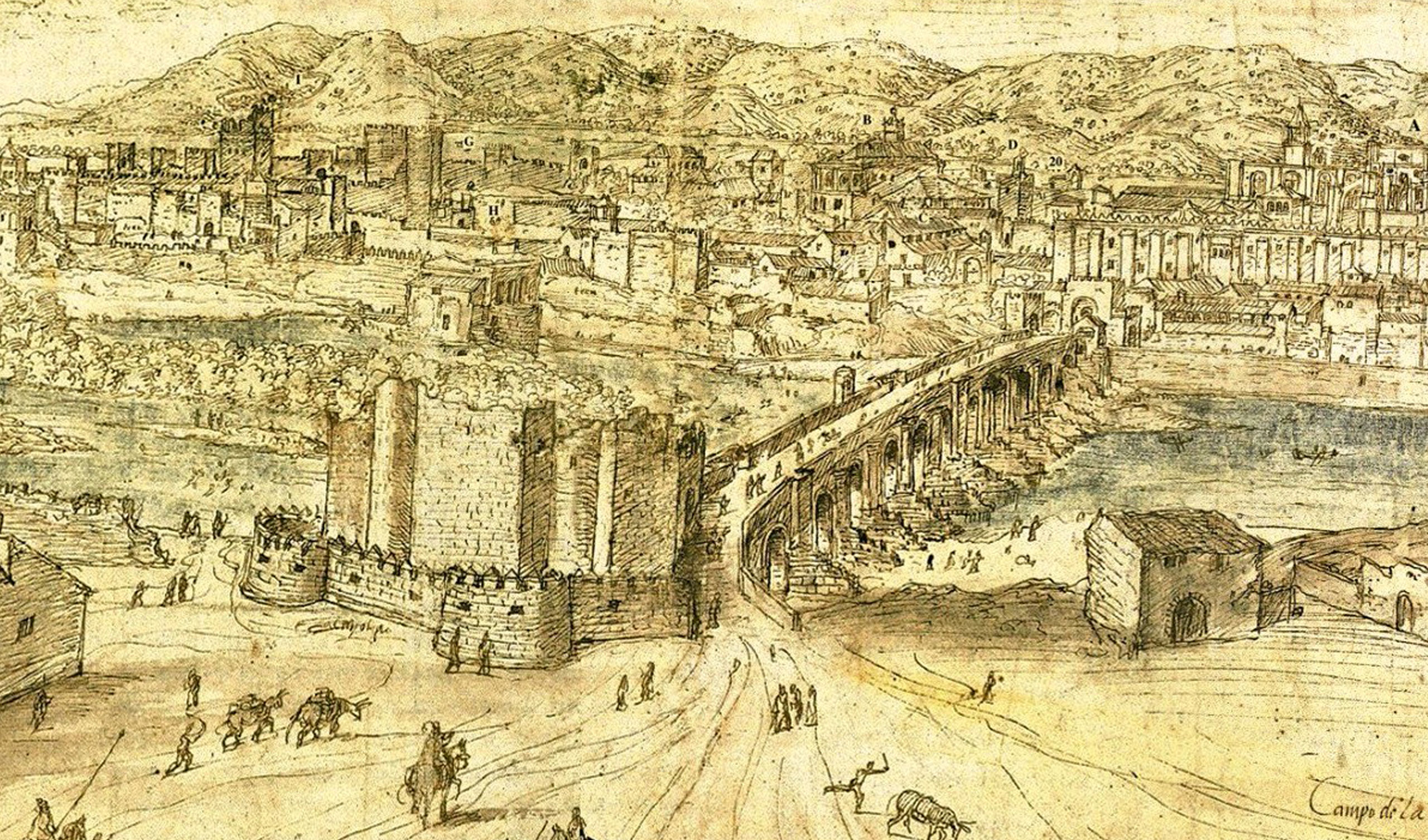

Ramírez de Arellano, en su Diccionario Biográfico de Artistas de la Provincia de Córdoba, que nace con el objetivo de investigar «el desarrollo que ha tenido el arte en esta provincia», hace una relación de las biografías de algunos de los alarifes conocidos. Cita, entre otros, a Juan de Aranda y Salazar, maestro alarife que fue nombrado por el Cabildo de la Catedral superintendente de la obra del altar mayor; a Francisco de Luque, uno de los que en 1603 hizo el proyecto de reparación del puente de Córdoba sobre el Guadalquivir, o a Josef de Villarreal, maestro alarife que poco antes del año 1659 proyectó la construcción de la Capilla Real en la Catedral de Córdoba en el Patio de los Naranjos. (6)

También Manuel Nieto Cumplido, investigando en el Archivo Municipal de Córdoba, descubrió un documento de 1497 en el que la ciudad encarga al maestro alarife Pedro López la inspección de una tienda en la Puerta de Hierro: «…Traslado de una escritura y merced que la ciudad hizo a Pedro López, cantero alarife, de una tienda a la Puerta del Hierro porque tenga obligación de tener limpia el atajea y cañería del agua del Pilar de la Corredera… y buscar por el razón de este agua y tienda y por donde viene el agua.” (7)

La Ordenanza de los Alarifes

Las ordenanzas municipales son las normas más cercanas a los ciudadanos y ya en el siglo XV el Concejo de Córdoba regulaba las actividades comerciales, los pesos y medidas, las normas urbanísticas, las fiestas, los impuestos, etc. El Libro Primero de las Ordenanzas del Concejo de Córdoba recoge las elaboradas entre 1435, las de García Sánchez de Alvarado, y 1503, el «Libro del peso de los alarifes», incluyendo otras que se remontan a tiempos de Enrique IV, siendo la mayor parte de ellas del reinado de los Reyes Católicos(8), época que se caracteriza, entre otras cuestiones, por su interés por dotar a los municipios de realengo de una normativa adecuada al buen gobierno de las ciudades y villas del reino.

Las normas que regulaban la función de los alarifes y su actividad de vigilancia y sanción de las infracciones, estaban contenidas en varias ordenanzas: Ordenança de los alarifes, Libro del peso de los alarifes, Ley e hordenança de cómo han de venir los medidores a que los examinen los alarifes y Hordenança de los caminos que han de dar los alarifes.(9)

La Ordenança de los alarifes establece que los alarifes deben ser hombres de buena fama y sin codicia, que sean entendidos en su arte y que tengan sabiduría para juzgar los pleitos, “poniendo a Dios delante y la honra de la ciudad”. La primera misión de los alarifes nombrados era inspeccionar las murallas y torres de la ciudad y comunicar a los regidores los daños en los muros y adarves para su reparación.

Todos los hombres que quisieran construir una casa debían hacerlo dentro de los muros de la ciudad, y si levantaban casas, molinos de aceite, tejares, corrales de ganado, mesones o ermitas, fuera de los muros, debían contar con merced del rey y licencia de la ciudad. Se regulaba la ubicación de las «madres viejas» (sumideros) para que no dañasen los muros, el uso de pozos y azudes, usos de los molinos y riego de huertos, las molestias causadas por el humo de los hornos o los palomares, el alero de los tejados y balcones o los cimientos de las casas, en definitiva, todo un corpus normativo que configuró la ciudad de Córdoba en el comienzo de la Edad Moderna.

Notas de la Historia

En pleno siglo XXI, las molestias por ruidos siguen siendo una de las principales reclamaciones de los ciudadanos ante los ayuntamientos. La Ordenanza de los alarifes ya regulaba el control por los maestros de obras de las molestias que causaban algunas actividades comerciales. Así, el Capítulo XXXII de la Ordenanza de los Alarifes establece que si algún «vezino dixere que le haze ruydo o a tal ora que le escusa su dormir…» o le dañan sus cimientos con fragua o con maza de majar esparto o telar de tejedor u otro estruendo, debe ir el alarife por mandato del Alcalde para inspeccionar la actividad.

Bibliografía:

(1) Fuero que el Santo Rey Don Fernando el Tercero concedió a la MN y ML Ciudad de Córdoba a su conquista. (1772) Ayuntamiento de Córdoba. Impresor: Juan Rodríguez de la Torre. p

(2) Luque Carrillo, J. (2010) El arquitecto Juan de Ochoa. Tesis doctoral. Universidad de Córdoba. Córdoba p.52.

(3) Orti Belmonte, M.A. (1961). La ciudad antigua de Córdoba. Boletín de la Real Academia de Córdoba. Nº 81. Córdoba p. 57.

(4) Luque Carrillo, J. Op. Cit. p.53

(5) Orti Belmonte, M.A. Op. Cit. p.57

(6) Ramírez de Arellano y Díaz de Morales, R. (1893) Diccionario biográfico de Artistas de la Provincia de Córdoba. Colección de documentos inéditos para la historia de España. Tomo CVII. Madrid . Imprenta de José Perales y Martínez.

(7) Nieto Cumplido, M. (1978). Antiguos inventarios del Archivo Municipal de Córdoba. Boletín de la Real Academia de Córdoba. Nº 98. Córdoba p. 41.

(8) Claret García Martínez, A. M. (2016). La Materialidad del Manuscrito L-1905 con las Ordenanzas de Córdoba. En El Libro Primero de Ordenanzas del Concejo de Córdoba (1.ª ed., p. 61). Madrid: Compobell, S.L.

(9) Claret García Martínez, A. M. Op. Cit. p. 561 y ss.

Autor : José Morales

José Morales es escritor y editor del blog Córdoba en la Historia.